一昨日のアプリを作る段階で、Flask-SQLAlchemy のモデルでのリレーションシップの作り方を調べたのでメモ。↓ここに書いてある。

cf. One-to-Many Relationships – Flask SQLAlchemy

簡単に言うと、主キーを持つテーブルにリレーションシップを作成して、外部キーを持つテーブルに db.ForeignKey を設定してやる。

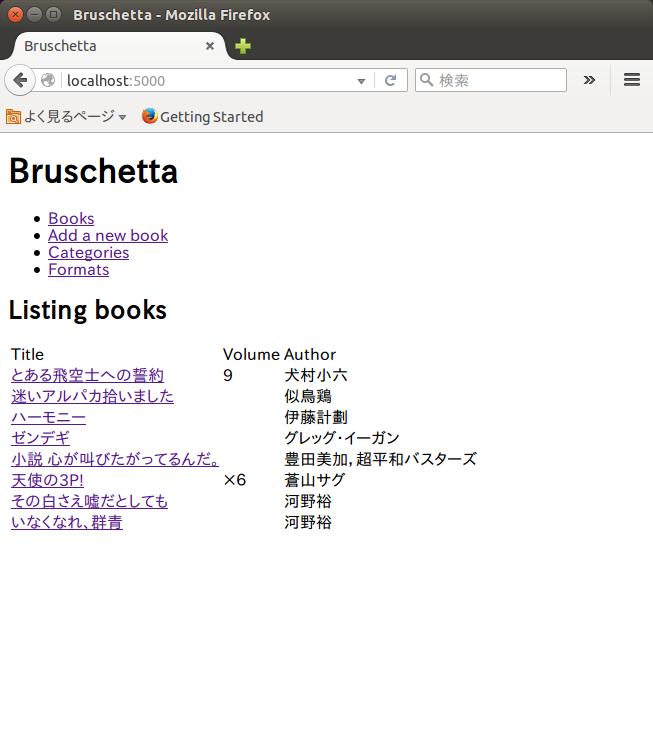

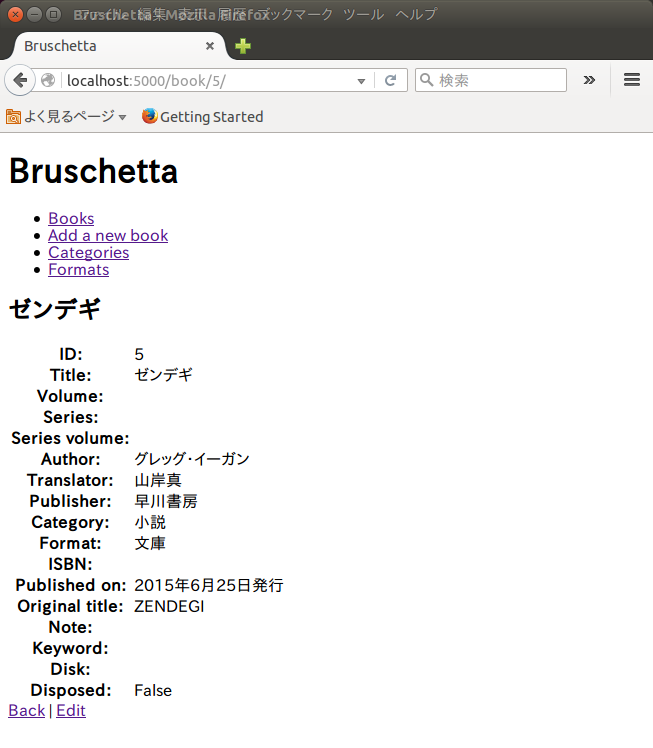

次の例では Category と Format が Book に対して1対多リレーションになっている。つまり、Category と Format が主キーを持っていて、Book が外部キーを持っている。

class Book(db.Model):

__tablename__ = 'books'

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

title = db.Column(db.String)

volume = db.Column(db.String)

series = db.Column(db.String)

series_volume = db.Column(db.String)

author = db.Column(db.String)

translator = db.Column(db.String)

publisher = db.Column(db.String)

category_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('categories.id'))

format_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('formats.id'))

isbn = db.Column(db.String)

published_on = db.Column(db.String)

original_title = db.Column(db.String)

note = db.Column(db.String)

keyword = db.Column(db.String)

disk = db.Column(db.String)

disposed = db.Column(db.Boolean, default=False)

class Category(db.Model):

__tablename__ = 'categories'

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

name = db.Column(db.String)

books = db.relationship('Book', backref='category', lazy='dynamic')

class Format(db.Model):

__tablename__ = 'formats'

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

name = db.Column(db.String)

books = db.relationship('Book', backref='format', lazy='dynamic')

はじめ、ForeignKey を db.ForeignKey(‘category.id’) とやったらダメだった。モデル名 (category) じゃなくてテーブル名 (categories) でないといけないのね。