こないだ Heroku を使ってみて成功したので、今度は Rails でやってみようかと、「HerokuではじめるRailsプログラミング入門」という本を読んだ。

「Herokuではじめる」とは書いてあるけど、Heroku についてはほんのちょっとしか書いてなくて、基本的に Ruby on Rails の入門書。それも Rails3 準拠のようで、最新の Rails を使うにはもうちょっと足りない、という感じ。

とはいえ、Rails は何年も前(たしかバージョンが 2.0.2 だったかな)に使ったきりほとんど忘れていたので、どんな感じかを思い出すのにはちょうどよかった。

もう少し Rails4 の本を読んで、この2年ほど動いていない Rails アプリを作り直そう。

Amazon S3にファイルをバックアップする

先週、Amazon S3 が使えるようになったので、ファイルのバックアップに使ってみることにした。環境は Windows7。

もともと、バッチファイルで外付け HDD にバックアップをとっていたから、S3 にも同じようにできないかと探してみたら、DragonDisk に付属している dgsync というのがいいらしい、ということがわかった。参考にしたページはここ。

cf. WindowsコマンドでAmazon S3上にバックアップする – Hack Your Design!

DragonDisk はここからダウンロードできる。

cf. http://www.dragondisk.com/download-amazon-s3-client-google-cloud-storage-client.html

なんかパッケージの写真が載ってて有料のソフトみたいに見えるけど、無料らしい。ここから DragonDisk v1.05 for Windows をダウンロードした。

インストールは簡単で、特に書くほどのことはない。

で、バックアップ用のバッチファイルだけど、上の参考にしたサイトに載っているのでほぼそのまま使わせてもらった。

SET DGTOOLS_ACCESS_KEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SET DGTOOLS_SECRET_KEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "C:\Program Files (x86)\Almageste\DragonDisk\dgsync" -v --ssl --dont-delete --endpoint "s3-ap-northeast-1.amazonaws.com" "T:\backup\takatoh" "s3://panicblanket/backup/valarie/takatoh"

バックアップ元で削除したファイルを S3 からも削除するには –dont-delete オプションをはずす。

さて、これを実行してバックアップをとったわけだけど、スゲー時間がかかったよ。寝てる間にバックアップするのがいいかもね。

Herokuに簡単なSinatraアプリをデプロイしてみた

参考にしたのはこのページ。

cf. herokuでsinatraアプリをデプロイしてみた

順を追ってやってみる。

ログインと公開鍵の登録

Heroku Toolbelt のインストールは終わっているので、キーの登録から。

^o^ > heroku login Enter your Heroku credentials. Email: [email protected] Password (typing will be hidden): Could not find an existing public key. Would you like to generate one? [Yn] Y Generating new SSH public key. Uploading SSH public key C:/Users/hiro/.ssh/id_rsa.pub... done Authentication successful.

ログインしようとすると public key がない、作るか?といわれるので、Y と答える。これでキーができたはず。

もう一回ログイン。

^o^ > heroku login Enter your Heroku credentials. Email: [email protected] Password (typing will be hidden): Authentication successful.

今度はログインできた。じゃ次、public key(公開鍵)の登録。

^o^ > heroku keys:add Found existing public key: C:/Users/takatoh/.ssh/id_rsa.pub Uploading SSH public key C:/Users/takatoh/.ssh/id_rsa.pub... done

よし、OK。

簡単なSinatraアプリを作る

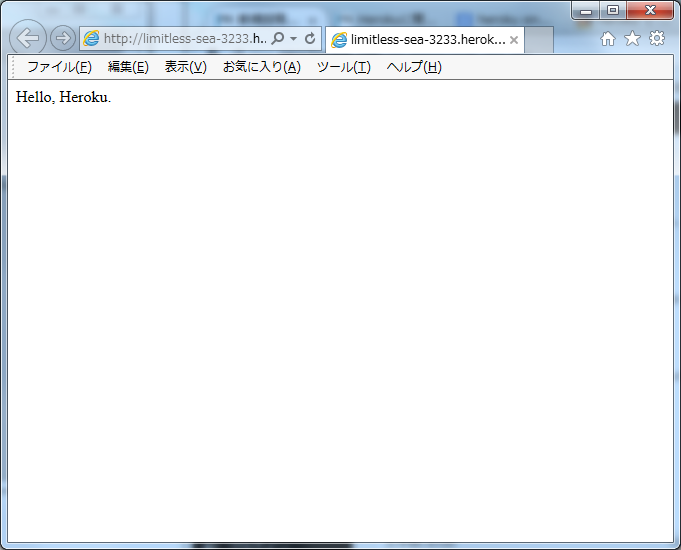

チョー簡単な、Hello, Heroku と表示するだけのアプリ。

Gemfile:

source "https://rubygems.org" gem "sinatra"

Procfile:

web: bundle exec rackup config.ru -p $PORT

sample.rb:

require 'bundler/setup'

require 'sinatra/base'

class Sample < Sinatra::Base

get "/" do

"Hello, Heroku."

end

end

config.ru:

$:.unshift(File.dirname(__FILE__)) require 'sample' run Sample

.gitignore:

.bundle

まずはこれだけを Git のリポジトリに commit する。

^o^ > git init Initialized empty Git repository in C:/Users/takatoh/Documents/w/takatoh-sample/ .git/ ^o^ > git add . ^o^ > git commit -m "First commit." [master (root-commit) fa02bb8] First commit. 5 files changed, 19 insertions(+) create mode 100644 .gitignore create mode 100644 Gemfile create mode 100644 Procfile create mode 100644 config.ru create mode 100644 sample.rb

ローカルで試してみる

^o^ > foreman start 'foreman' は、内部コマンドまたは外部コマンド、 操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。

あれ、ダメじゃん。foreman とやらはインストールされてないのかな。まあいいや。

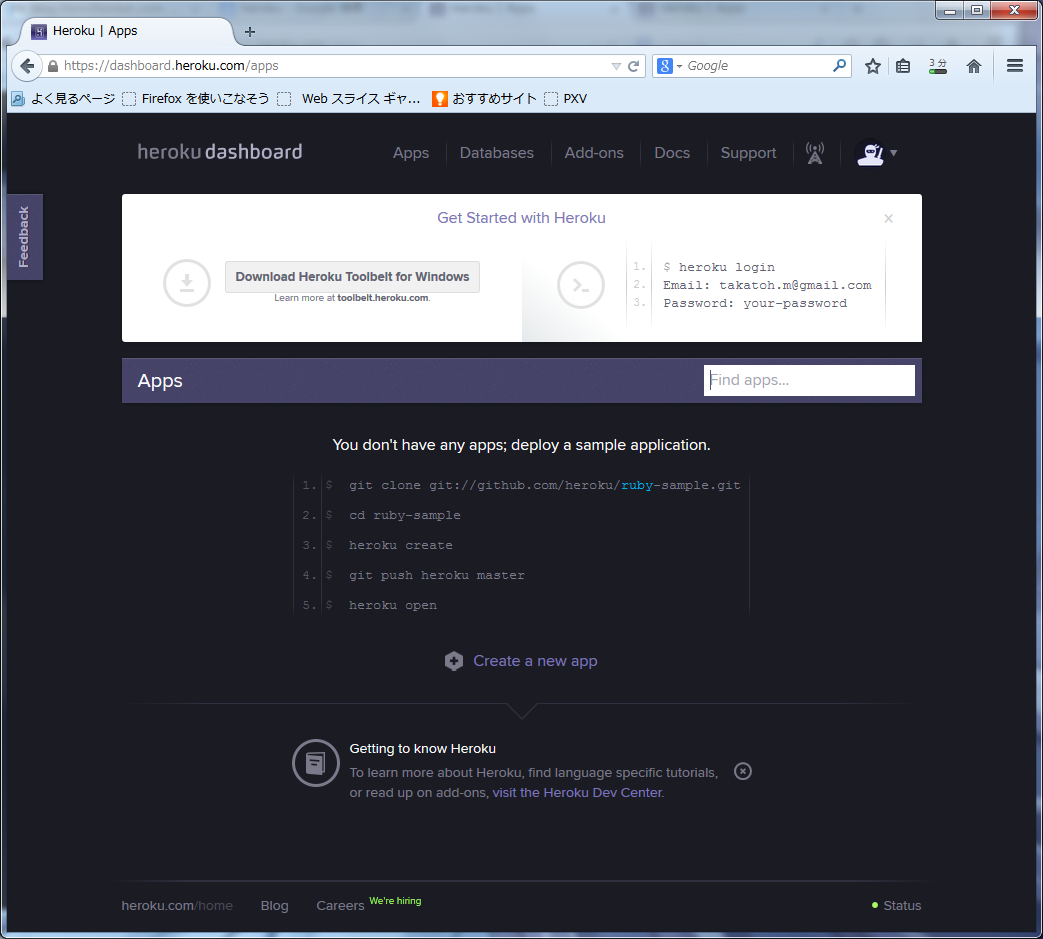

デプロイしてみる

^o^ > heroku create Creating limitless-sea-3233... done, stack is cedar http://limitless-sea-3233.herokuapp.com/ | [email protected]:limitless-sea-3233.git Git remote heroku added ^o^ > git remote -v heroku [email protected]:limitless-sea-3233.git (fetch) heroku [email protected]:limitless-sea-3233.git (push)

heroku create にアプリ名を与えないと適当な名前がつくらしい。上では limitless-sea-3233 ってのがそう。git のリモートリポジトリに heroku が追加されてるのがわかる。

それじゃ、Heroku にデプロイしてみよう。

^o^ > git push -u heroku master Permission denied (publickey). fatal: Could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access rights and the repository exists.

あれ、だめだ。なんでだ。

しばらく考えて、ログを見て気がついた。さっき登録したキーは C:/Users/takatoh/.ssh/ に保存されている。けど、普段 git でつかっているキーは C:\Users\takatoh\Documents\.ssh にある。これじゃないかと思って、(バックアップを作ったうえで)上書きしてみた。今度はどうかな。

^o^ > git push -u heroku master Initializing repository, done. Counting objects: 7, done. Delta compression using up to 2 threads. Compressing objects: 100% (4/4), done. Writing objects: 100% (7/7), 629 bytes | 0 bytes/s, done. Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0) -----> Ruby app detected -----> Compiling Ruby/NoLockfile ! ! Gemfile.lock required. Please check it in. ! ! Push rejected, failed to compile Ruby app To [email protected]:limitless-sea-3233.git ! [remote rejected] master -> master (pre-receive hook declined) error: failed to push some refs to '[email protected]:limitless-sea-3233.git'

まだだめだ。今度はなんだ。どうやら Gemfile.lock が必要で、チェックインしろといっている。

^o^ > git status

On branch master

Untracked files:

(use "git add ..." to include in what will be committed)

Gemfile.lock

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

^o^ > git add Gemfile.lock

warning: LF will be replaced by CRLF in Gemfile.lock.

The file will have its original line endings in your working directory.

^o^ > git commit -m "Gemfile.lock: Add."

[master f84a54a] Gemfile.lock: Add.

warning: LF will be replaced by CRLF in Gemfile.lock.

The file will have its original line endings in your working directory.

1 file changed, 17 insertions(+)

create mode 100644 Gemfile.lock

さあ、今度はどうだ。

^o^ > git push -u heroku master

Initializing repository, done.

Counting objects: 10, done.

Delta compression using up to 2 threads.

Compressing objects: 100% (7/7), done.

Writing objects: 100% (10/10), 1009 bytes | 0 bytes/s, done.

Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0)

-----> Ruby app detected

-----> Compiling Ruby/Rack

-----> Using Ruby version: ruby-2.0.0

-----> Warning:

Removing `Gemfile.lock` because it was generated on Windows.

Bundler will do a full resolve so native gems are handled properly.

This may result in unexpected gem versions being used in your app.

In rare occasions Bundler may not be able to resolve your dependencies at

all.

https://devcenter.heroku.com/articles/bundler-windows-gemfile

-----> Installing dependencies using 1.5.2

Running: bundle install --without development:test --path vendor/bundle -

-binstubs vendor/bundle/bin -j4

Fetching gem metadata from https://rubygems.org/...........

Fetching additional metadata from https://rubygems.org/..

Resolving dependencies...

Using bundler (1.5.2)

Installing rack (1.5.2)

Installing tilt (1.4.1)

Installing rack-protection (1.5.3)

Installing sinatra (1.4.5)

Your bundle is complete!

Gems in the groups development and test were not installed.

It was installed into ./vendor/bundle

Bundle completed (8.62s)

Cleaning up the bundler cache.

-----> WARNINGS:

You have not declared a Ruby version in your Gemfile.

To set your Ruby version add this line to your Gemfile:

ruby '2.0.0'

# See https://devcenter.heroku.com/articles/ruby-versions for more inform

ation.

Removing `Gemfile.lock` because it was generated on Windows.

Bundler will do a full resolve so native gems are handled properly.

This may result in unexpected gem versions being used in your app.

In rare occasions Bundler may not be able to resolve your dependencies at

all.

https://devcenter.heroku.com/articles/bundler-windows-gemfile

-----> Discovering process types

Procfile declares types -> web

Default types for Ruby -> console, rake

-----> Compressing... done, 12.1MB

-----> Launching... done, v4

http://limitless-sea-3233.herokuapp.com/ deployed to Heroku

To [email protected]:limitless-sea-3233.git

* [new branch] master -> master

Branch master set up to track remote branch master from heroku.

うまくいったかな。

^o^ > heroku open Opening limitless-sea-3233... done

うまくいった!

Herokuに登録してみた

WordPressのデータをAmazon S3にバックアップする

このブログもバックアップをとっておきたいと思っていたところ。S3 を使えるようにしたことだし、S3にバックアップできるツールがないかと咲かしてみたら、Automatic WordPress Backup というプラグインを見つけた。

参考にしたのはこのページ。

cf. Automatic WordPress Backupを使って、Amazon S3にWordPressのバックアップを取る – non-standard world, Inc.

インストールは簡単、ほかのプラグインのように、検索すれば一発で出てくる。

インストールすると、ダッシュボードの左側に Volcanic というメニューが追加されている。ここから Automatic Backup を選んでクリックすると、設定画面になる。この画面で Amazon S3 の Access Key ID と Secret Access key、バックアップ先のバケット名を指定する。バケットは先に作っておいてもいいし、ここで新しいバケット名を指定すればプラグインが作ってくれる。今回は blog-panicblanket というバケットを新しく作ることにした。

さて、あとは Backup schedule の欄で Daily を選んで、Save Changes And Backup Now をクリックすれば完了。

Amazon S3 のほうでも blog-panicblanket バケットの中に、awd/blog.panicblanket.com/2014-06-14-1359.zip として保存されているのが確認できた。

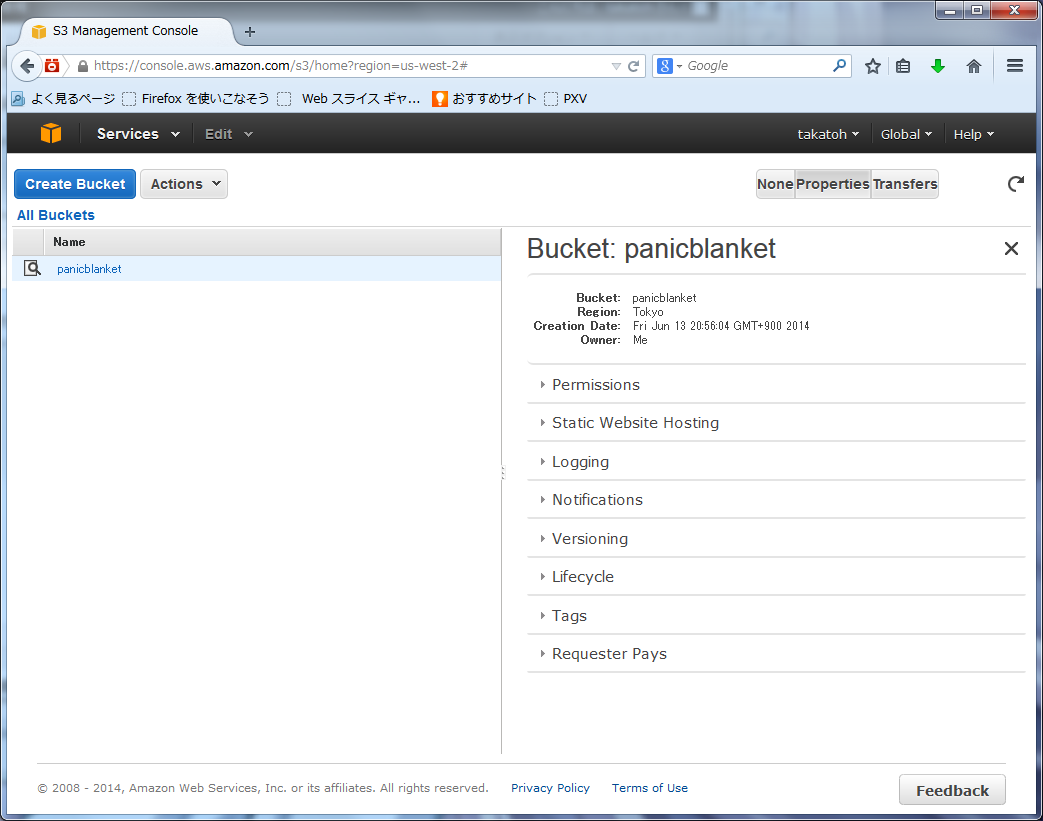

aws-sdkを使ってAmazon S3を操作する

ちょっと間が開いたけど、インストールした aws-sdk を使ってみた。

まずはバケットを作る。aws-sdk を使ってもできるけど、ブラウザからやった。これがバケットを作ったところ。見難い(てか見えない)けど panicblanet ていうバケットができている。

次に、API にアクセスするための Access Key ID と Secret Access Key を取得する。これは右上の自分の名前が書いてあるところをクリックすると現れるプルダウンメニューから Security Credentials を選ぶと、キーを作れるページに移動するのでそこで作る。詳しくは書かないけど難しくはない。

さて、これで準備が整った。それじゃ最初はファイルをアップロードするスクリプトから行こう。

require 'aws'

require 'yaml'

config = YAML.load_file("aws-config.yaml")

file = ARGV.shift

key = ARGV.shift

content = File.open(file, "rb"){|f| f.read}

s3 = AWS::S3.new(

:access_key_id => config["ACCESS_KEY_ID"],

:secret_access_key => config["SECRET_ACCESS_KEY"])

bucket = s3.buckets["panicblanket"]

obj = bucket.objects[key]

if obj.exists?

puts "Error: Object already exists: #{key}."

exit

end

obj.write(content, :acl => :public_read)

キーをハードコードするのはアレなので aws-config.yaml ファイルから読み込むようにした。早速試してみよう。

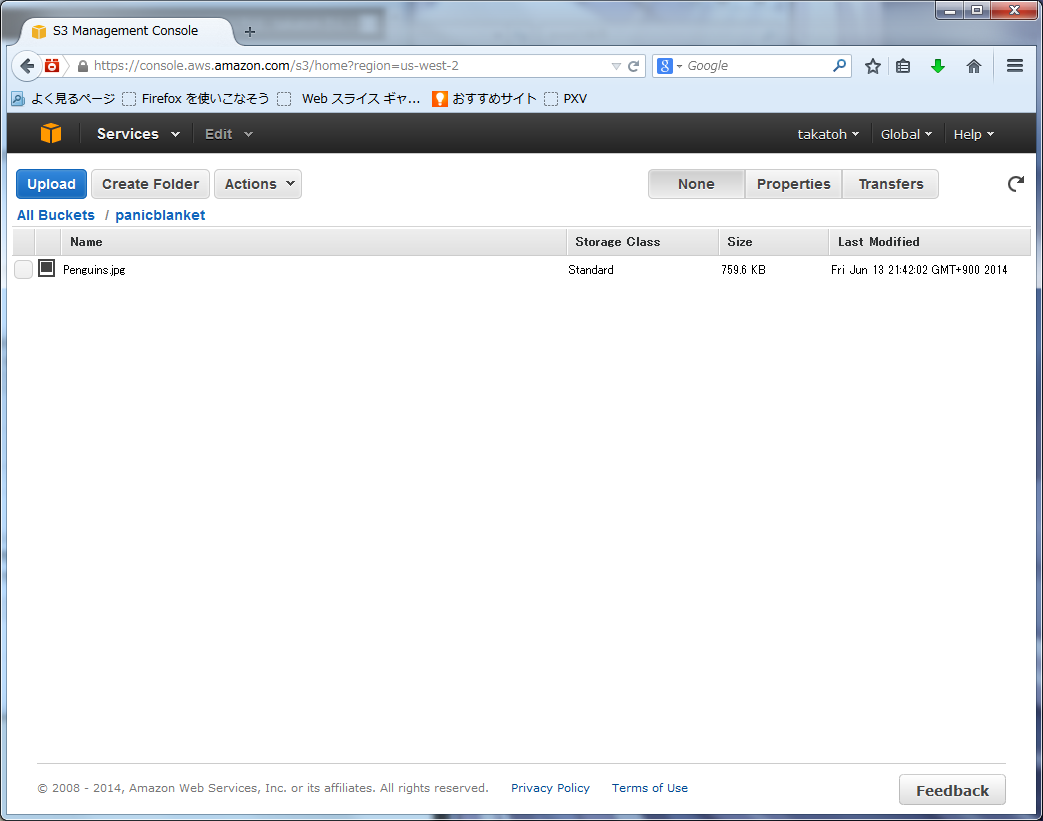

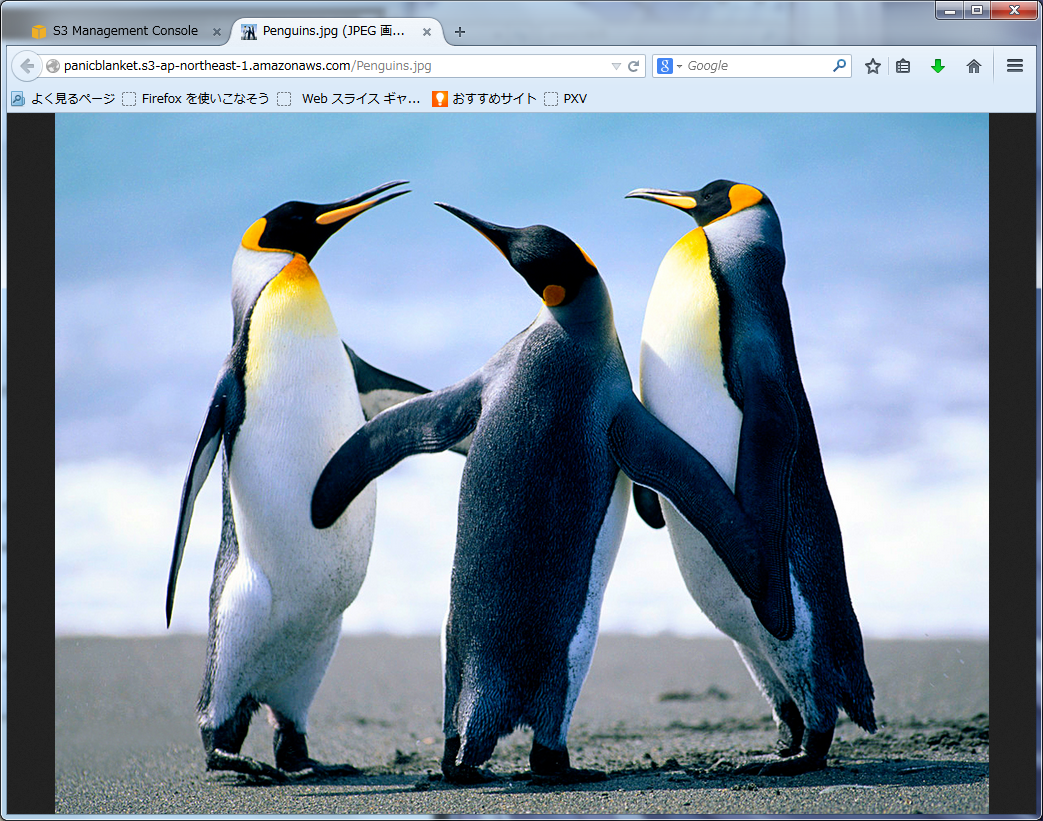

^o^ > ruby s3_upload_file.rb Penguins.jpg Penguins.jpg

何も出力されないのはうまくいったからのはずだ。ブラウザで確認してみると、ちゃんとアップロードされているのがわかる。

アクセスコントロールに :public_read を指定しているので、誰でもブラウザで見られるはずだ。URL は http://panicblanket.s3.amazonaws.com/Penguins.png。

うん、うまくいってる。

バケットの中のオブジェクトを指定するキーはディレクトリ風にもできる。こんなふうに。

^o^ > ruby s3_upload_file.rb Penguins.jpg data/Penguins.jpg

それじゃ次はバケットに保存されているオブジェクトのリストを取得してみる。

require 'aws'

require 'yaml'

config = YAML.load_file("aws-config.yaml")

s3 = AWS::S3.new(

:access_key_id => config["ACCESS_KEY_ID"],

:secret_access_key => config["SECRET_ACCESS_KEY"])

bucket = s3.buckets["panicblanket"]

bucket.objects.each do |obj|

puts obj.key

end

^o^ > ruby s3_list_objects.rb Penguins.jpg data/Penguins.jpg

上でアップロードした2つのオブジェクトが表示された。

つぎ、ダウンロード。

require 'aws'

require 'fileutils'

require 'yaml'

config = YAML.load_file("aws-config.yaml")

key = ARGV.shift

s3 = AWS::S3.new(

:access_key_id => config["ACCESS_KEY_ID"],

:secret_access_key => config["SECRET_ACCESS_KEY"])

file = key

if File.dirname(file) != "."

FileUtils.mkdir_p(File.dirname(file))

end

bucket = s3.buckets["panicblanket"]

obj = bucket.objects[key]

unless obj.exists?

puts "Error: No such object: #{key}"

exit

end

File.open(file, "wb") do |f|

obj.read do |chunk|

f.write(chunk)

end

end

^o^ > ruby s3_download_object.rb data/Penguins.jpg ^o^ > ls data Penguins.jpg

これもうまくいってる。よしよし。

それじゃ最後に、オブジェクトの消去。

require 'aws'

require 'yaml'

config = YAML.load_file("aws-config.yaml")

s3 = AWS::S3.new(

:access_key_id => config["ACCESS_KEY_ID"],

:secret_access_key => config["SECRET_ACCESS_KEY"])

bucket = s3.buckets["panicblanket"]

key = ARGV.shift

obj = bucket.objects[key]

unless obj.exists?

puts "No such object: #{key}"

exit

end

obj.delete

^o^ > ruby s3_delete_object.rb data/Penguins.jpg ^o^ > ruby s3_list_objects.rb Penguins.jpg

ちゃんと消えたようだ。

aws-sdkをgemでインストールしたらNokogiriも使えるようになった

Amazon の S3 を使ってみようと思っていろいろ調べた結果、aws-sdk という gem をインストールすればいいというのがわかったので、インストールしたら Nokogiri も一緒にインストールされた。

^o^ > gem install aws-sdk Fetching: mini_portile-0.6.0.gem (100%) Successfully installed mini_portile-0.6.0 Fetching: nokogiri-1.6.2.1-x64-mingw32.gem (100%) Nokogiri is built with the packaged libraries: libxml2-2.8.0, libxslt-1.1.28, zl ib-1.2.8, libiconv-1.14. Successfully installed nokogiri-1.6.2.1-x64-mingw32 Fetching: aws-sdk-1.42.0.gem (100%) Successfully installed aws-sdk-1.42.0 Parsing documentation for mini_portile-0.6.0 Installing ri documentation for mini_portile-0.6.0 Parsing documentation for nokogiri-1.6.2.1-x64-mingw32 unable to convert "\x90" from ASCII-8BIT to UTF-8 for lib/nokogiri/2.0/nokogiri. so, skipping unable to convert "\x90" from ASCII-8BIT to UTF-8 for lib/nokogiri/2.1/nokogiri. so, skipping Installing ri documentation for nokogiri-1.6.2.1-x64-mingw32 Parsing documentation for aws-sdk-1.42.0 Installing ri documentation for aws-sdk-1.42.0 3 gems installed

うーん、前に苦労してダメだったのはなんだったんだ。

Pythonで改行文字を取り去るにはstrip()でOK

今日気がついたんだけど、タイトルのとおり。

>>> "foobarbaz\n".strip() 'foobarbaz'

今まで strip() は空白文字を取り去るもんだと思い込んでて、改行文字を取るにはこう書いてたよ…orz。

>>> "foobarbaz\n".rstrip("\n")

'foobarbaz'

Schemeでマージソート

やってみた。

(define merge-sort

(lambda (lis)

(if (= (length lis) 1)

lis

(let* ((n (div (length lis) 2))

(left (take lis n))

(right (drop lis n)))

(merge (merge-sort left) (merge-sort right))))))

(define merge

(lambda (lis1 lis2)

(let loop ((l1 lis1) (l2 lis2) (l0 '()))

(cond ((and (null? l1) (null? l2)) (reverse l0))

((null? l1) (loop l1 (cdr l2) (cons (car l2) l0)))

((null? l2) (loop (cdr l1) l2 (cons (car l1) l0)))

((< (car l1) (car l2)) (loop (cdr l1) l2 (cons (car l1) l0)))

(else (loop l1 (cdr l2) (cons (car l2) l0)))))))

(print (merge-sort '(5 1 7 6 8 2 9 3 4)))

実行結果:

^o^ > gosh merge-sort.scm (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

自前のWebアプリにLightbox風のjQueryプラグイン、Colorboxを導入してみた

この間、といっても先月の頭のことだけど、昔作った CGI プログラムを手を入れた、という話とちょろっとだけした(そのときのエントリの話題は CGI プログラムそのものじゃなくて markdown と RDiscount)。

で、今日はその CGI プログラムに Colorbox という Lightbox 風の jQuery プラグインを導入してみたので、そのメモ。

Lightbox 風のプラグインて数え切れないほどあるけど、はっきり言ってどれがいいのやらよくわからない。なのでたまたま最初のほうに出てきた Colorbox が悪くなさそうだったので使ってみた、というわけ。

Colorbox のサイトはここ。

cf. Colorbox – a jQuery lightbox

参考にしたのはこのページ。

cf. Lightbox風のjQueryプラグインColorBoxの使い方 – bl6.jp

基本的には上に書いたページに沿ってやっただけで、特別なカスタマイズはしてない。

まずは、スクリプトとスタイルシートを CGI のフォルダの下に js というフォルダを作って配置する。

で、表示に使うテンプレートのほうで読み込みと設定をすればいい。読み込む部分はこう。

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.1.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/colorbox/jquery.colorbox-min.js"></script>

<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){

$("a[rel='colorbox']").colorbox();

});

</script>

これは <head> 要素の中に書いた。これで rel 属性が ‘colorbox’ の <a>要素が Colorbox の対象になる。なので表示したい画像のリンクに rel=”colorbox” を追加する。

<a href="<%= escape(File.join(@src_prefix, i['path'])) %>" rel="colorbox">

href 属性の中身が escape(File.join.... となってるのは動的に変化する部分だから。

これで設定は終わり。これだけで、モーダルな画像表示ができてスライドショウもできる。なんだかちょっとだけかっこよくなったかも。

最後に jQuery のサイトへのリンクも張っておこう。

cf. jQuery